この資料は100冊以上の特殊相対論の書籍を参照し作成された。

この資料では特殊相対論の一般的な主張や共通な主張に対して解説をしている。

あらゆる資料から図などは1点も、物理式などは1行も転載はしていない、従って著作権侵害は完全にない。

初学者が特殊相対論を最短で理解することに注力して解説している。

物体に力が働かないとき、静止している物体は静止を続け、運動する物体は等速直線運動を続ける。これは慣性の法則(運動の第1法則)として知られている。

ほとんどの人が理解していない重要な事項がある。

誰も理解していない事項では

空間の位置を客観的に定量化し表現する為に導入される概念。

直線直交座標、円柱座標、球座標など状況に応じて使用すれば良い。

つまりは自由に便宜に選べばよい。

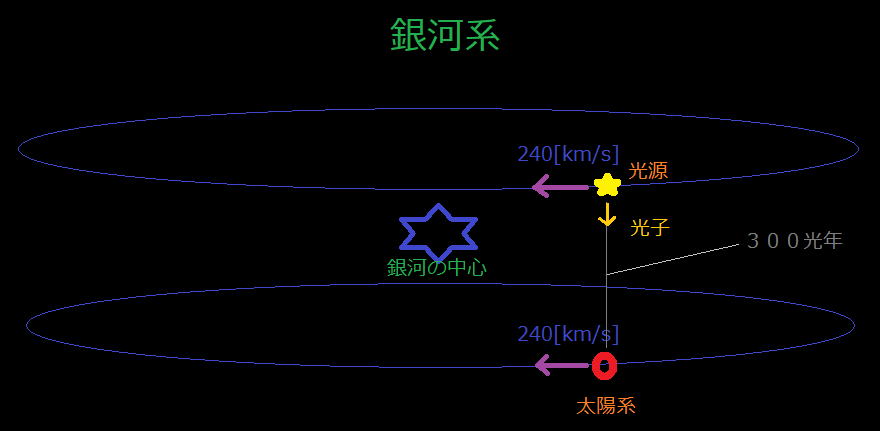

銀河系内の問題ならば銀河中心を原点に、太陽系内の問題ならば太陽を原点に、地上ならば大地を基準にすれば良い。

つまりは自由に便宜に選べばよい。

ただし、ある座標概念が宇宙次元で本質的事実と主張した瞬間に問題が発生する。

例えば、地球が座標の原点であり常に完全に静止しており、これが宇宙次元で事実であると主張する。

これを正当化する為には、

などの方法が必要になる。

地球と太陽、地球と木星、地球と火星、地球と人口衛星など、対象は無限通りあり、それらに対応する為には無限個の事実が同時に優劣なく存在する必要がある。

物理的実在の変化を客観的に定量化し表現する為に導入される概念。

絶対時間を使用すべきである。

他の時間概念を使用する理由が存在するとは考えられない。

時間の基準は、砂時計、水晶時計、原子時計などを便宜使用すれば良い。

時間の原点は、任意の時を原点に便宜定義すれば良い。

座標概念は便宜都合が良いものを使用すれば良いが、時間概念は絶対時間以外は使用すべきでない。

従って、時空概念は使用すべきではない。

例えば、太陽系の各惑星は太陽の周りを公転していないで静止しているととして時空概念を導入したとする。

この時点では正しくはないが間違ってもいない、なぜなら、そういったことを考えてみたとか想像してみただけだからである。

しかし、これが宇宙次元で絶対的事実であると主張すれば正しくないことになる。

この場合も対象ごとに、別の時空、別の物理法則が優劣なく無限個が同時に存在することが必要になる。

特殊相対論の論文で頻出する用語、概念の「見える」について理解する為に物理学と観測の関係を考察する。

通常は音波や光子を用いて間接的に対象に関する情報(位置、速度、形、大きさ)を認識する行為である。

特殊相対論の論文では「見える(観測される)」という言葉が頻出するが、

特殊相対論の論文の執筆者は”観測”概念に対する深い考えや認識は全く存在しない。これは致命的である。

なぜならば

つまり、この点だけでも特殊相対論はデタラメであり、執筆者の物理学に対する能力が推測できるであろう。

さらに詳しく学習したい場合はこちらを参照せよ。

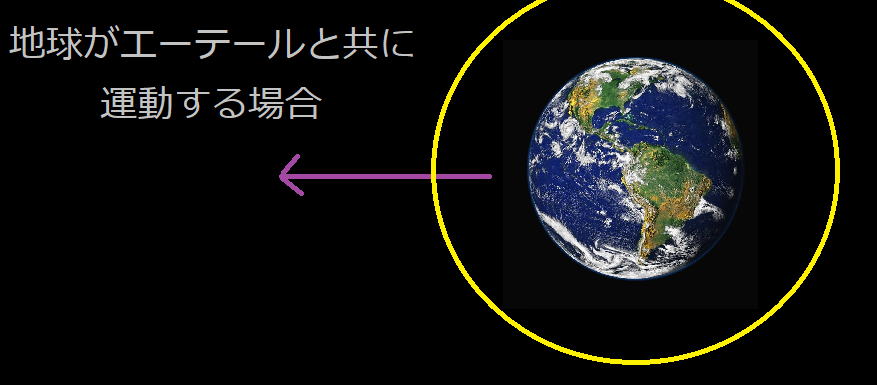

電磁場の担い手としてエーテルというものが宇宙空間を満たしていると仮定された。これが19世紀末の物理学の主要課題となった。エーテルを検出を試みるためにマイケルソン・モーレの実験などが行われた。

そこにアインシュタインが特殊相対論の論文を発表しエーテル説は否定され、代わりにローレンツ変換の時空概念が導入された。

基本的物理法則上は全ての慣性系で同等に記述される。

地球や太陽系は高速に運動しているが短時間の間でこれを近似的に慣性運動と考えると実際にあらゆる実験により物理法則は常に変化しないことが確認されている。従ってこの主張は物理学的に正しいと言える。

慣性運動する観測者から慣性運動する光源が発した光の真空中の光速は慣性運動する観測者に対して常に一定C(真空中の光速)で伝わる。これが正しいかどうかは当然であるが真空中で確認するべきであるが、特殊相対論の論文では地上大気中で行われたマイケルソン・モーレの実験により確認がされたとしている。

あらゆる実験でエーテルの存在は確認されていない。物理学的に存在が確認されていないものは物理学で考える必要はない。

光の速度がオレンジの行路と黄色の行路で異なるかどうかを光干渉稿により確認を試みた実験である。

現在、この実験の改良版が地上(空気中)で行われている。

特殊相対論が現れる1900年頃までは多くの物理学者が知り信じていた説。

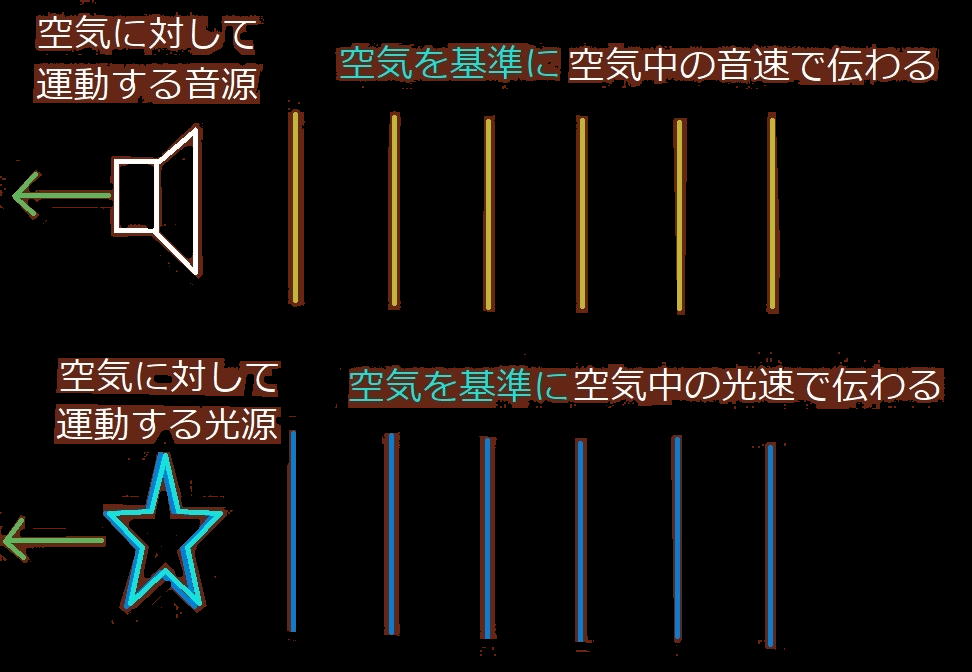

光子が光源を基準に八方に光速で慣性運動するように伝わるとする説。

特徴:

この説が正しい場合は、特殊相対論は必要とせず、また完全に正しくないと確定する。

1900年以前の「レーマの光速測定」と「ブラッドリーの光行差」は真空中の光子の移動の仕方を検証するには最適であり、この結果は直接的かつ絶対的に放出理論が正しいことを示している。

現代ではGPSシステムの計算で必ずこの説を基にした計算が行われ完全に機能している。また、地球の公転や太陽系の銀河中心に対する運動を考えると”光子が光源を基準に八方に光速で慣性運動するように伝わる”というのは完全に正しいと考えられる。

相対性原理(基本的物理法則は全ての慣性系で同等に記述される。)

がなぜ成立するのか考えてみる。

例として太陽系の太陽と惑星間の重力の問題を考える。

「物理学の展開」ー>「1次的物理法則」で述べた通り、物質から重力場が放出され伝わり、その重力場と相互作用した別の物質が加速するという展開である。

結論:

真空中で慣性運動する一つの電子を考える。

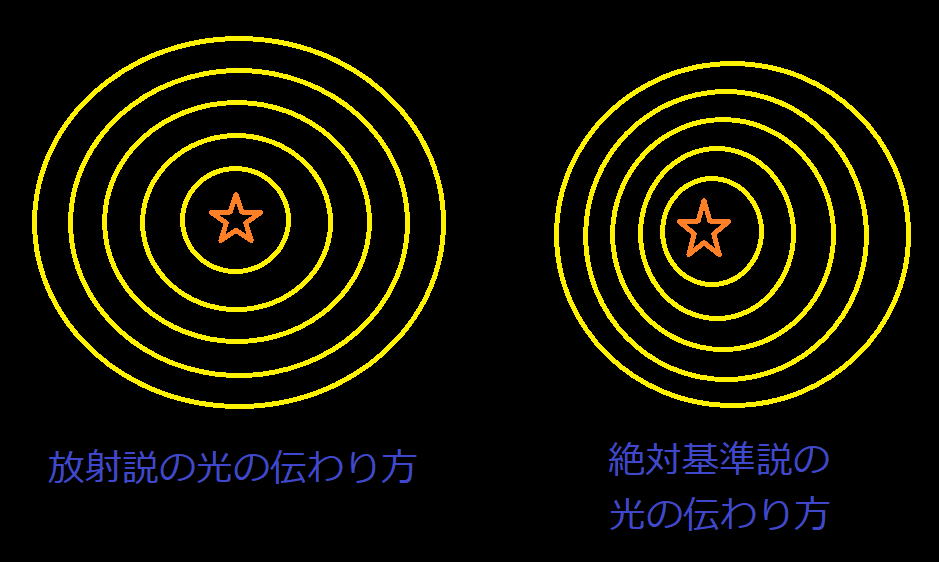

物理場の伝わり方の説は、絶対基準説と放射説がある。

もし、絶対基準説が正しいと仮定すると

結論:

「慣性の法則」が存在する事実が成立する為には電磁場の伝わり方は放射説的である必要がある。

絶対基準が正しいとすると、重力場が伝わる速さと比較して絶対基準と太陽や銀河系の慣性系とのずれが著しい場合、F=Gm1m2/r2が微妙に成立しなくなる。例えば、太陽系で数十億年の経過で少しずつ地球の軌道がずれ生物生息に不適格な軌道になったかもしれない。

重力場の伝わり方は放射説的である必要がある。

この法則が慣性系によらず不変である為には電場の伝わり方は放射説的である必要がある。

「物理学の展開」ー>「1次的物理法則」で述べた通り、物質から物理場が放出され伝わり、その物理場と相互作用した別の物質が加速するという展開である。

この法則が成立する条件は対象AとBが放出する物理場の相互作用によりお互いに対称的に力を受け、同じ大きさ向きが反対の力を受ける必要がある。「対称的に力を受ける」為には対称的に物理場が伝わる必要がある、つまり物理場は放射説的に伝わる必要がある。

運動量保存の法則は2次的法則である。作用反作用の法則が成立する場合に成立する法則である。

これらの法則が慣性系によらず一定である為には物理場の伝わり方は放射説的である必要がある。

第1法則(慣性の法則)を参照のこと。

この法則が慣性系によらず一定である為には物理場の伝わり方は放射説的である必要がある。

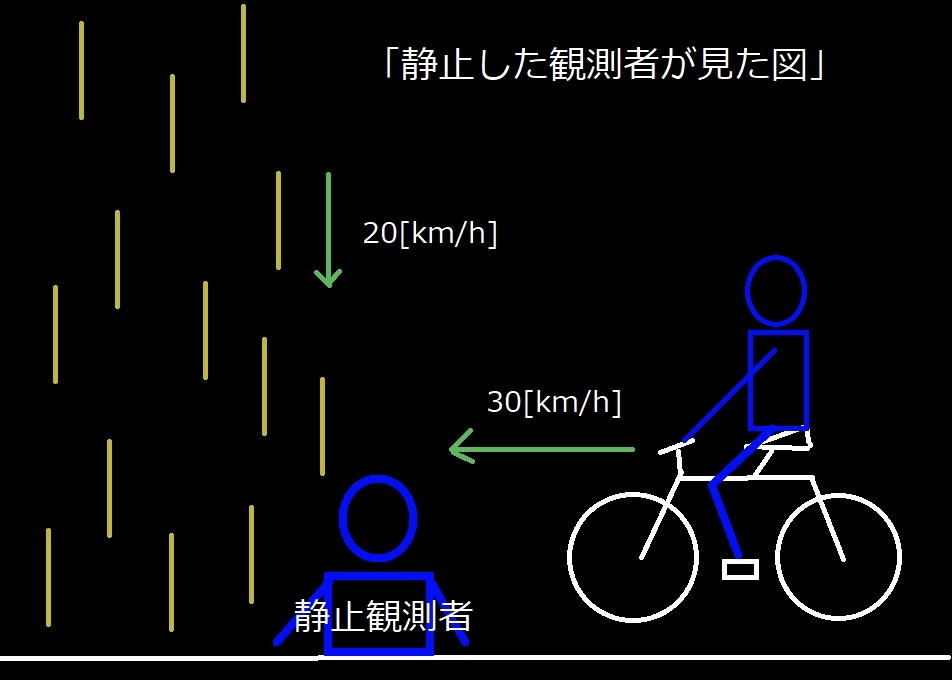

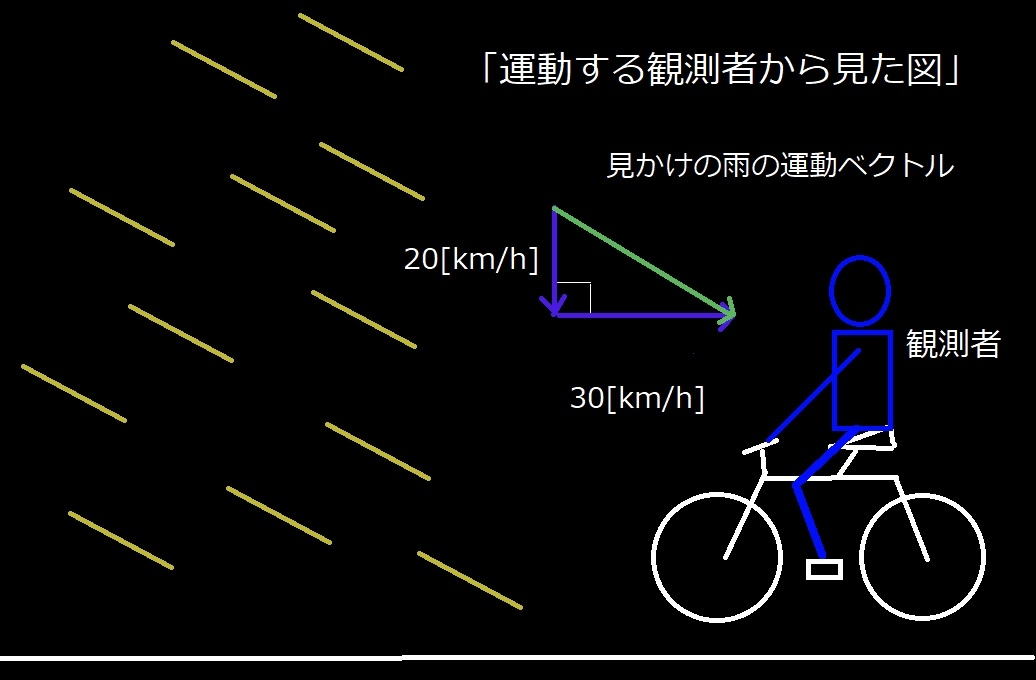

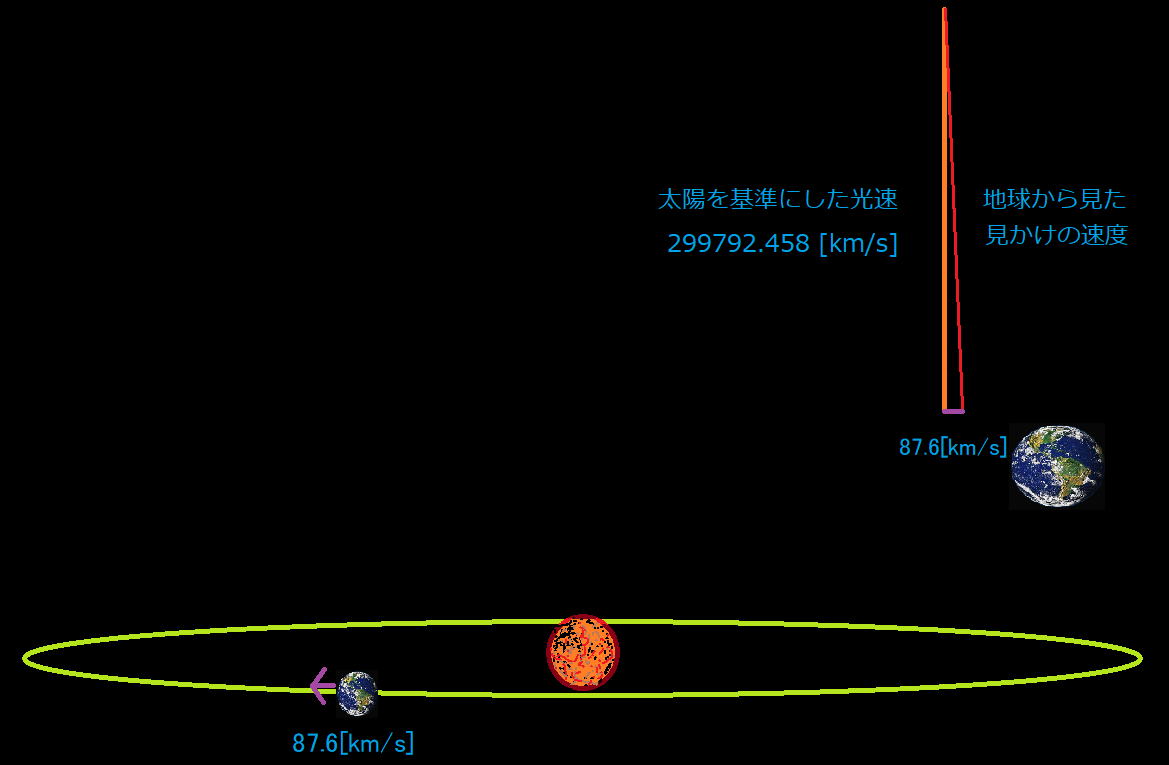

光行差は運動する観測者が観測する雨に例えられる。例えば、風のない日に雨が垂直に20[km/h]で降っているとき、観測者が地面に対して30[km/h]で運動していると、観測者には雨が斜めに降って来るように見える。斜めの角度は直角をはさむ辺が20と30の直角三角形により決定できる。

一般には、対象(雨)の運動ベクトルから観測者の運動ベクトルを引き算した合成ベクトルが見かけの対象の運動ベクトルとなる。

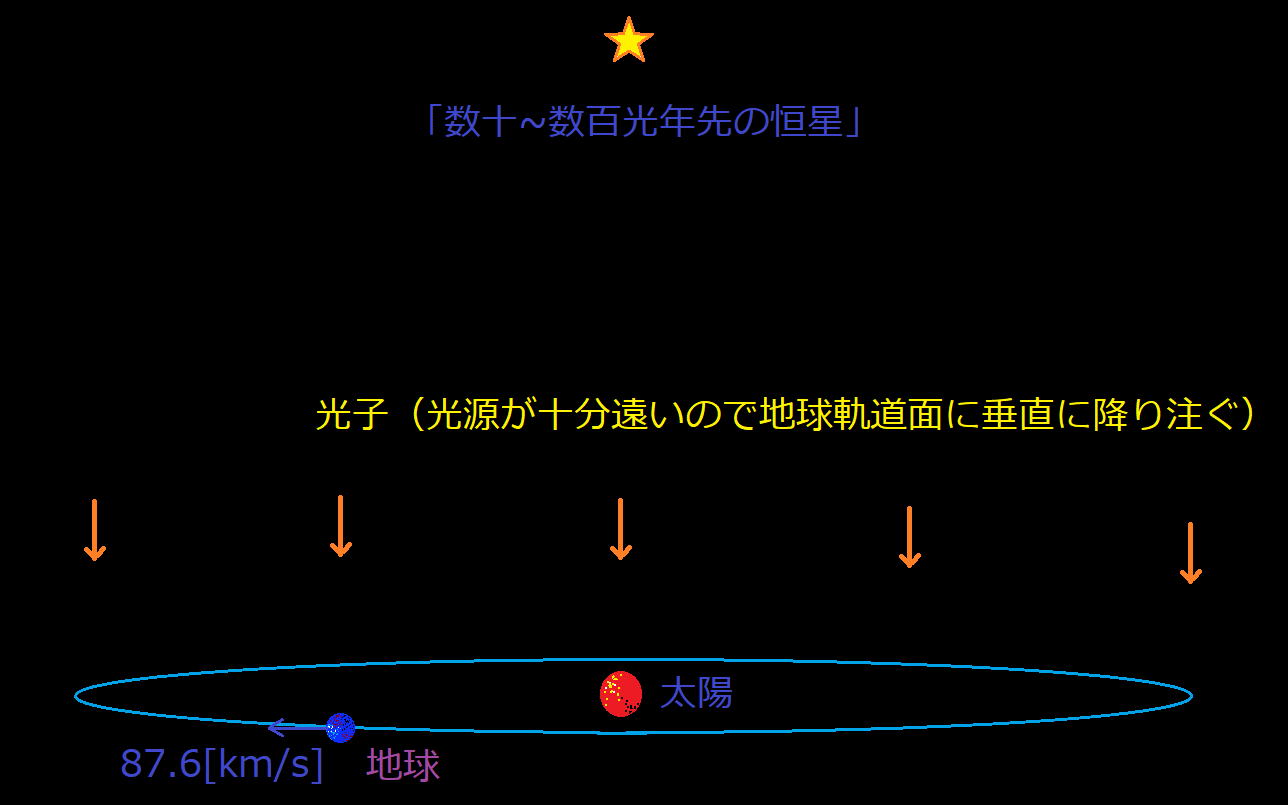

地球は太陽の周りを約87.6[km/s]で運動している。これをブラッドリーは雨を光子に、運動する観測者を地球の観測者として実施した。観測は太陽に対する地球の軌道面に垂直方向の数十~数百光年の距離の恒星を対象に行われた。その結果は地球の運動方向に対して最大22秒角斜め方向から光が来るように見えるというものだった。これは原理的には雨の見かけの運動と全く同じである。つまり、速度の合成は物質でも光子でも全く同様であり、限界速度も当然存在しない。見かけの雨の運動と同様の計算で真空中の光の速さは299042[km/s]と求めた。これは現在の光速の値と極めて近い値である。

「光子の伝わり方(これも放射説そのものである。)の図」

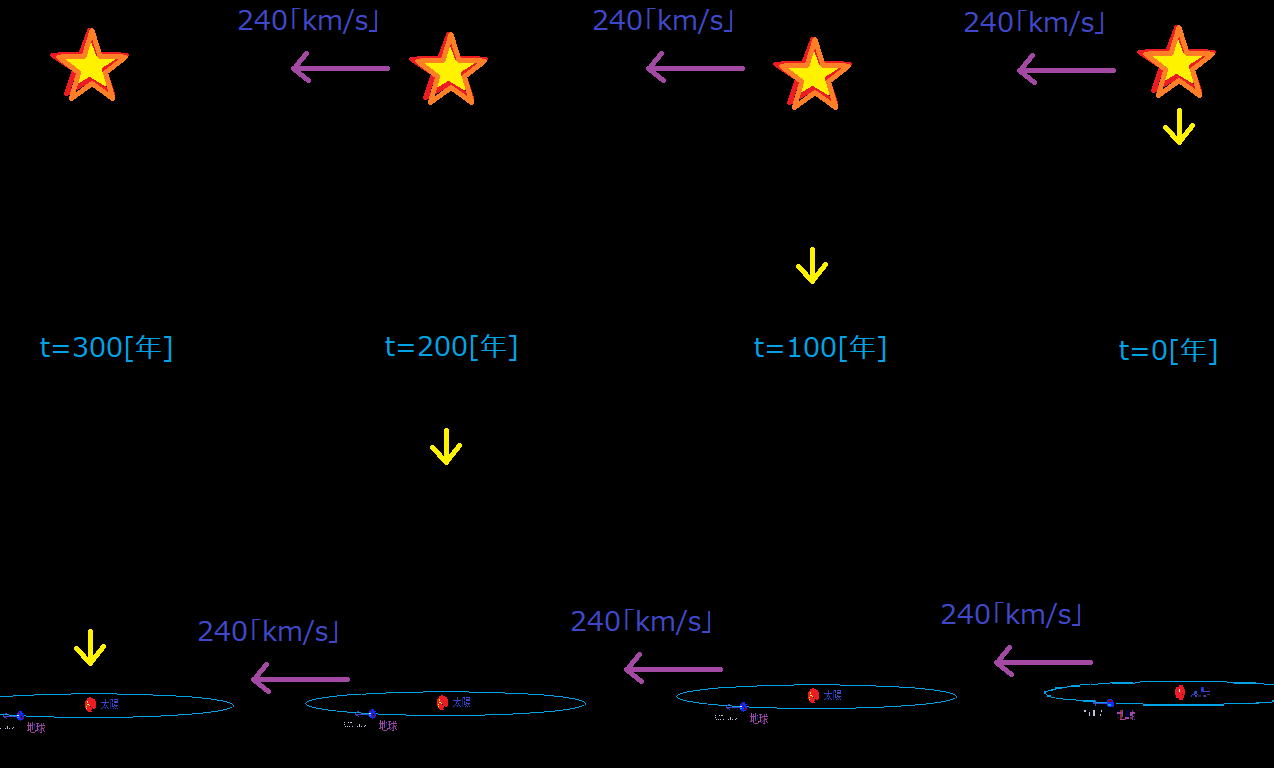

3百光年先の恒星を考える。

光子が真空中を3百年かけて伝わり地球で観測され、ブラッドリーの観測のように光子の地球に対する見かけの運動方向から正確な光速が得られる。

なおかつ銀河系が様々な対象に対して光速と比較可能な速さで運動しているが、このことを全く考慮せずに済み、太陽系と恒星(光源)の銀河中心に対する公転運動も全く考慮せずに問題が生じない。この事実から光子の伝わり方は放射説が正しいことが直接的かつ絶対的に確定する。

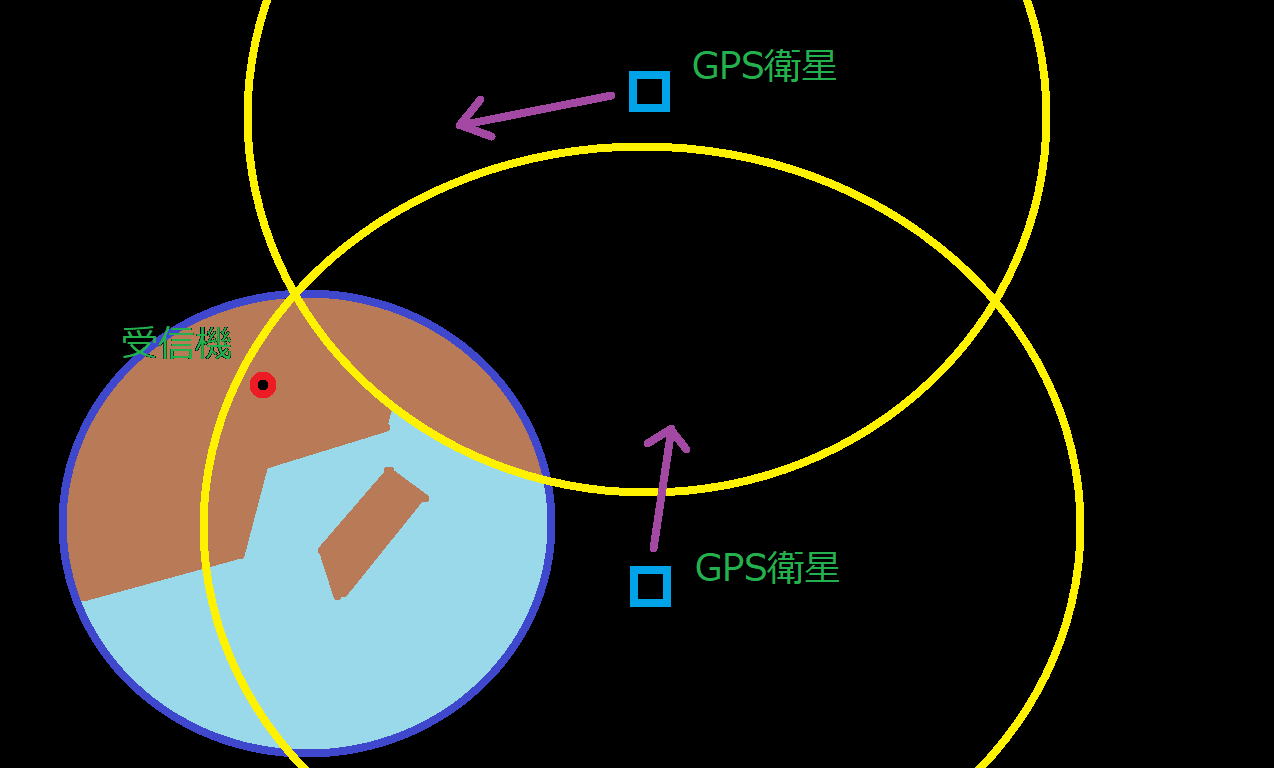

地上200[km]での空気の密度は地上に比較して約100万分の1で、衛星から地上に送られる信号電磁波は99%の区間を真空中を伝わることになる。全ての位置、時刻が極限まで精密であり、極限まで正確な知見が得られる。

GPS衛星は地上から2万[km]から3万[km]の上空で周回衛星運動をしている。各衛星は同期した極めて正確な時刻と極めて正確な自身の地球座標に対する位置情報を常に更新しながら持つ。その情報を電波に乗せて八方に定期的に送信する。

地上のGPS機器がGPS衛星から情報を受信してどのように正確な位置を計算し確定するのか解説する。

(正常な)物理学では光の伝わり方の説は絶対基準説と放射説がある。

ただ単に各衛星を中心にCΔtの球を描き、それを基に計算したGPS機器の位置は誤差数十[cm]から数[cm]と極めて良く機能している。

これは結果として放射説を基に計算していることになる。"光行差"で述べた通り銀河系は何重にも光速と比較可能な速度で慣性運動をしており、また地球は太陽の周りを約87.6[km/s]で運動している。それらを全く考慮せず、ただ単に各衛星を中心に光子がCΔtの球として八方に伝わるとしているのは正に放射説そのものである。

(正常な)物理学では光の伝わり方の説は絶対基準説と放射説がある。

ただ単に各衛星とGPS機器を直線で結びその距離Lnを求め、Ln/Cを各衛星からGPS機器に光が伝わるのに要した時間としている。この事項を基に計算したGPS機器の位置は誤差数十[cm]から数[cm]と極めて良く機能している。これは結果として放射説を基に計算していることになる。"光行差"で述べた通り銀河系は何重にも光速と比較可能な速度で慣性運動をしており、また地球は太陽の周りを約87.6[km/s]で運動している。それらを全く考慮せず、ただ単に各衛星とGPS機器を直線で結び、その直線に沿って光子が光速Cで伝わるとしているのは正に放射説そのものである。

絶対基準説が正しい場合は光子は光源から放出されると同時に絶対基準を基準に光速で移動を始める。

例えば、真空中を慣性運動する光源がパルス球面波を1定時間間隔で発している場合を考える。

放射説では球の中心は全て等しく光源であるが、絶対基準説では各球の中心位置は全て一致せず、各球面波はある方向ある速さで流されるように移動する。

絶対基準に対する地球の運動を把握する必要がある。

銀河系がグレートアトラクターを基準を何重にも慣性運動しているが、これらの絶対基準に対する合成ベクトル(自由度3)を知る必要がある。次に銀河系の中心に対する太陽系の運動ベクトル(自由度3)を把握する必要がある。さらに太陽に対する地球の運動ベクトル(自由度3)を把握する必要がある。GPS衛星の地球座標に対する位置(自由度3)を把握する必要がある。

単に位置の自由度が9個増えただけでなく、位置確定計算は絶対基準に対して光子が流されるように移動することを考慮して作り直す必要がある。また自由度が9個増えたので、最低でも13個の衛星からの信号がないと位置と同期時刻を特定できない。

以上のことから絶対基準説は否定される。

現在の理論物理学者の超光速現象の理論的解説は10論文以上見つかるがどれも

結局は普通にデタラメな理論物理学である。

「前提状況の概要」

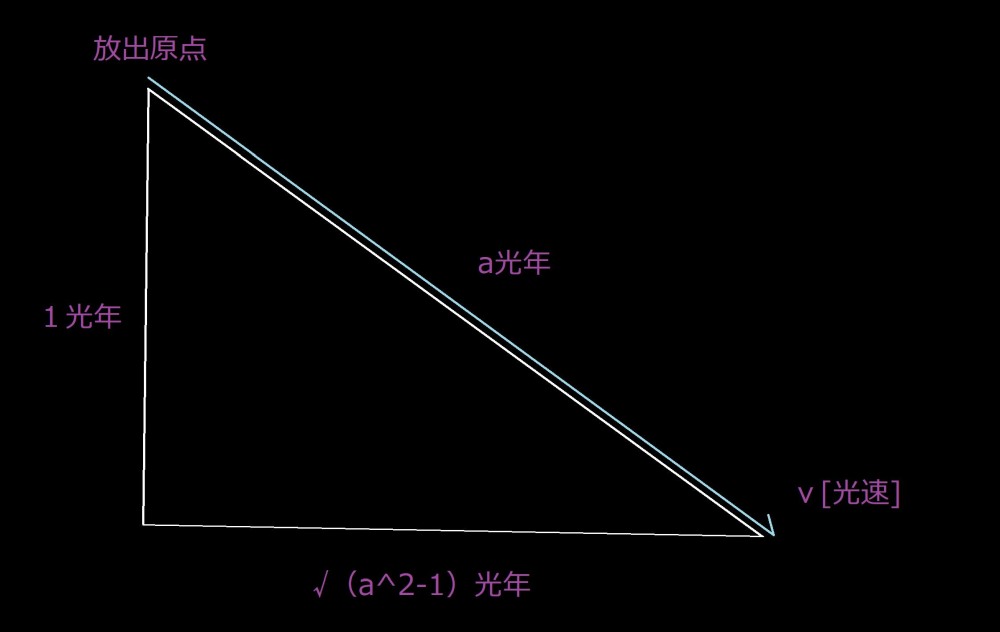

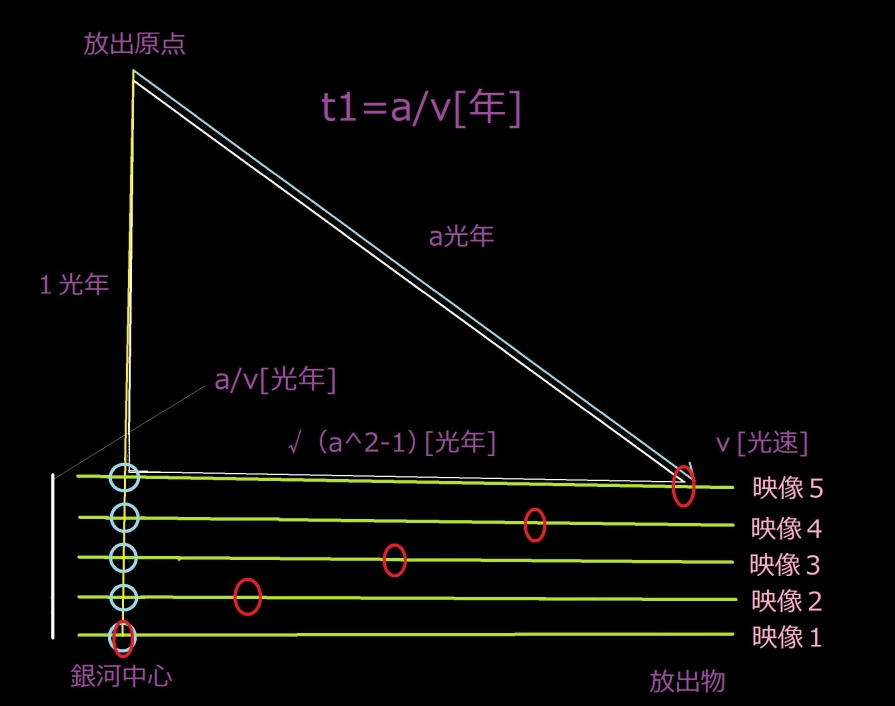

ある活動銀河核(放出原点)が地球から見て静止して見える。そこから地球から見て図のような角度で速さv[光年/年](光速のv倍)で物質が放出されている場合を考える。

t=0に活動銀河核(放出原点)より図の方向に速さv[光年/年]で物質が1点のみ放出される。

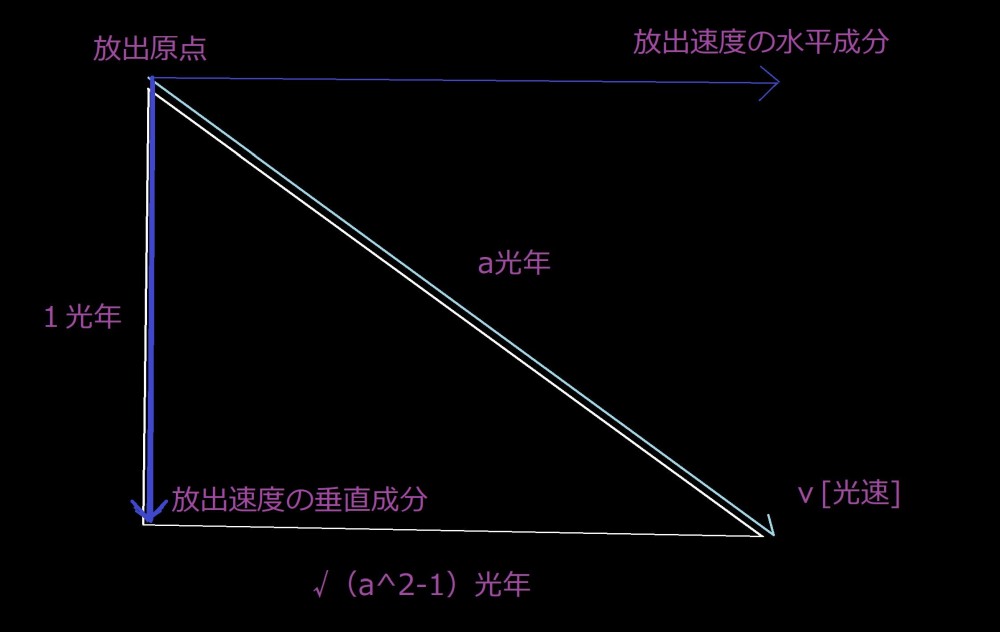

「放出速度の分解」

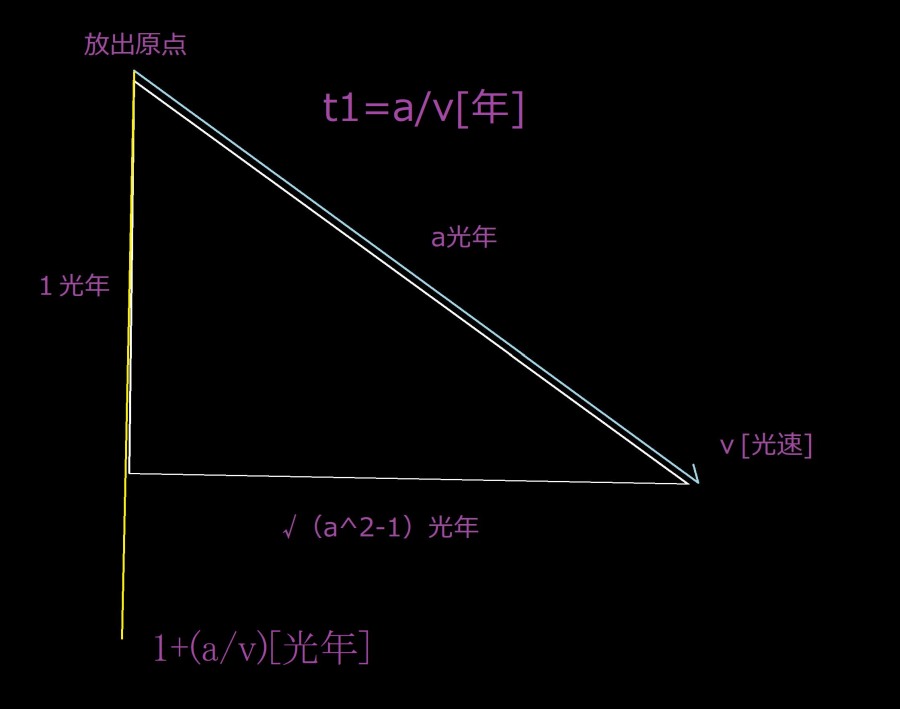

放出物が右下に到着した時間を求める。a[光年]の距離を光速のv倍[光年/年]で移動するのにかかる時間は

到着時刻t1=a/v[年]となる。

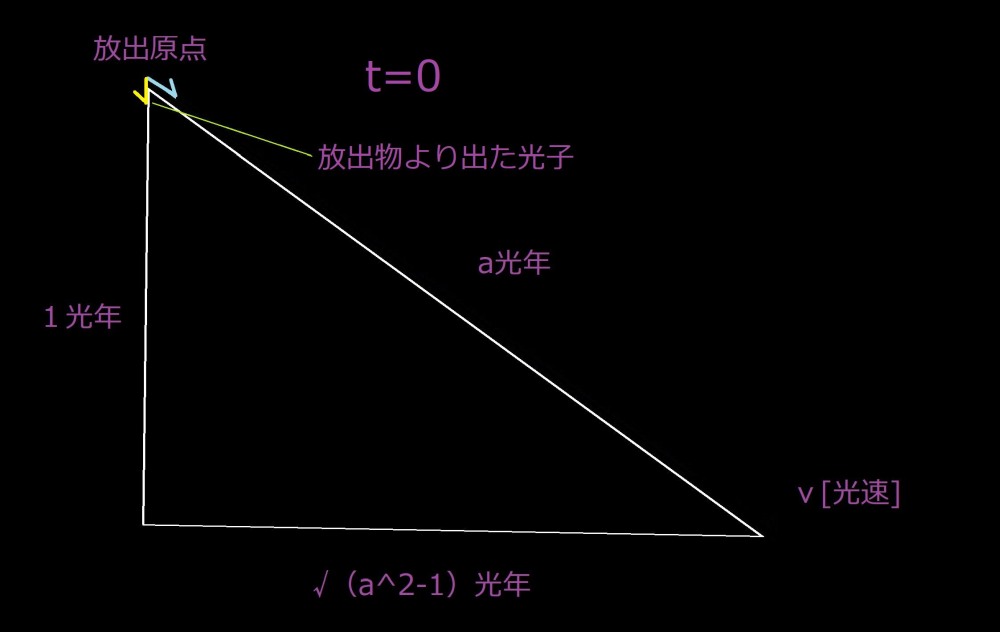

t=0の時に放出原点から出る光子を考える。

活動銀河核から地球方向(垂直方向)に出た光子は1C[m/s]=1光速[m/s]で地球に近ずく。

放出された物質から出た光子は、放射説の速度の合成により物質の運動ベクトルの垂直成分の分だけより大きい速度で地球に近ずくことになる。

物質が右下に到着した時刻t1で、放出速度の垂直成分(図左下の点=1[光年])の距離分地球に早く近ずくことになる。

速度合成しない場合にt1[年]で光子が移動する距離は

光子の速さ1[光年/年]×時間(a/v)[年]=(a/v)[光年]

となる。

よって原点の放出物質より垂直方向に出た光子はt=t1で1+(a/v)[光年] の位置にあることになる。

次に十分遠く離れた地球の観測者からはどう見えるかを考える。

地球から見て水平方向平面の光子は同時に見える。

「地球から同時に見える光子面を緑色の水平線で示した図」

地球では映像1から映像5が連続的に滑らかに見える。

具体的には銀河中心から放出された放出物が√(a^2ー1)[光年]の距離を映像1が見えてから映像5が見えるまでの時間で移動したように見える。

次にこの物質が銀河中心から出て一番右位置まで達する時間Tを求める。

時間Tは放出物より垂直方向に出た光子がa/v[光年]を伝わる時間である。

放出物資が右下に到着する時刻t1=a/v[年]で、銀河核の原点にあった放出物より垂直方向に出た光子は1+(a/v)[光年] の位置にある。

比例関係 T[年] : a/v[年]= (a/v)[光年] : 1+(a/v)[光年]

∴T=(a/v) / { 1+(a/v)}*(a/v)=(a/v)2 / { 1+(a/v)} [年]

地球からは銀河中心から出た放出物が√(a^2ー1)[光年]をT[年] で伝わるように見えるということになる。

T=(a/v)2 / { 1+(a/v)} [年]

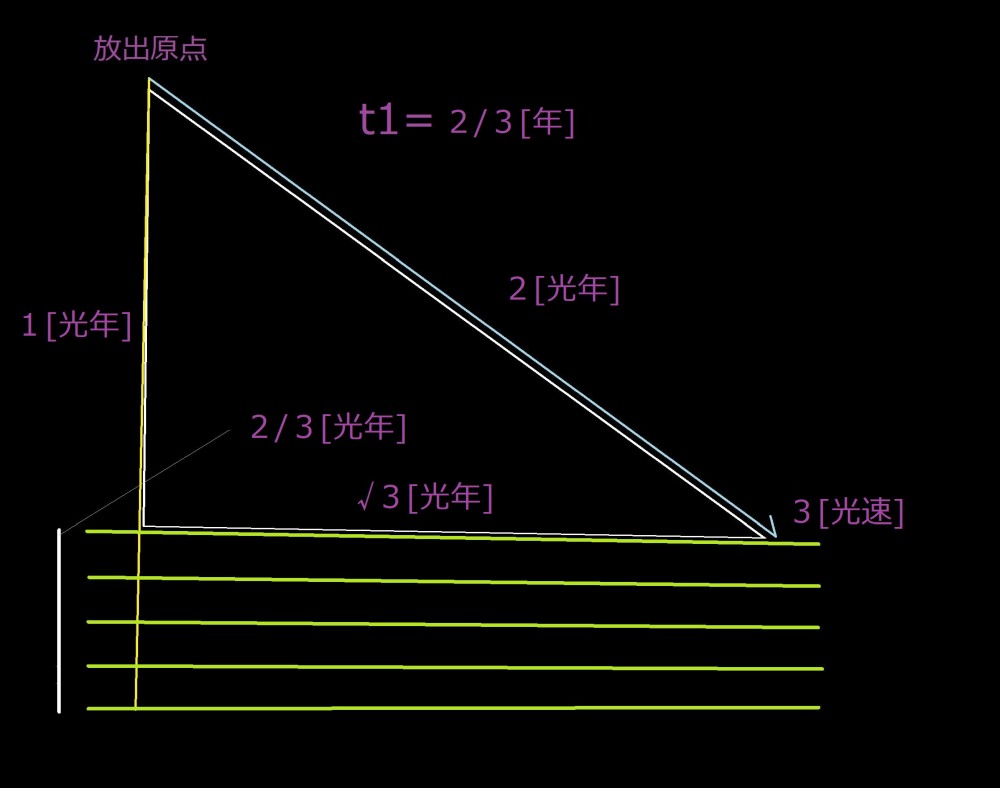

a=2 、v=3

∴T=(4 / 9) / { 5 / 3}=4/15 [年]

よって地球での見かけ上の放出物の移動は√3 [光年]の距離をT=4/15 [年]

で移動したように見える。

見かけ移動速度=√3 /(4/15)=6.5[光年/年] となる。

つまり、光速の6.5倍の速さで移動して見える。

この例はM87活動銀河の超光速運動に対して放出物の放出角度、見かけの速さ(光速の5~6倍)共に大体一致している。

従ってM87の銀河中心からの放出物は光速の2.5~3倍の速度で放出されていることになる。

宇宙に一つだけ絶対基準となる基準系が存在し光子は光源から放出されると同時に絶対基準に対して光速で伝わるという説。エーテルを考える必要がなく時空概念の導入及びニュートン力学と電磁気学に大幅な変更を要請しないという特徴がある。

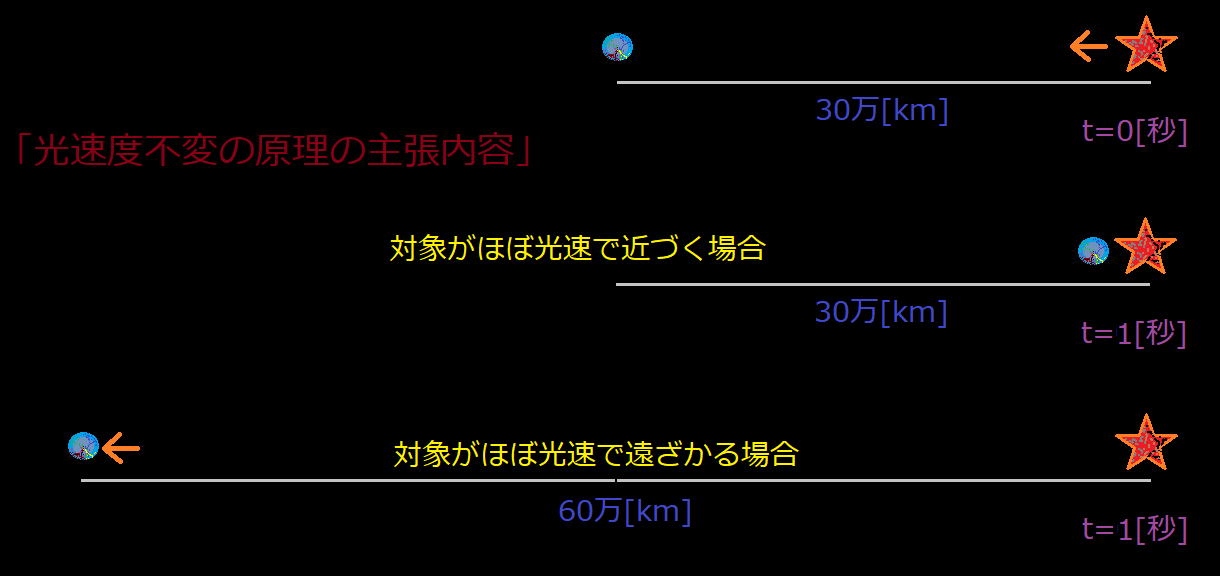

光速度不変の原理の主張は「光速度は真空中では光源や観測者(光子を受け取る対象)の運動に関わらず常に一定Cである」である。

具体例でこの主張を考える。

光源から1秒光[m](約30万キロメート)離れたA点に直線的に向かう方向に一つの光子がt=0に放出されたとする。t=0でA点から光源方向に物質(光子を受け取る対象)が慣性運動して近づく問題を考える。

物質が光源に対して静止している場合は1秒後に約30万キロメートル先の物質に衝突する。

物質が10[m/s]で近づく場合、1秒後(t=1)に光子と物質がt=0のときより10[m]近い地点で衝突することになる。逆に10[m/s]で遠ざかる場合は、1秒後(t=1)に光子と物質がt=0のときより10[m]遠い地点で衝突することになる。この主張は数十の相対論の教科書や参考書で簡単に見つけて確認ができる。これは特に問題がないように感じるかもしれない。

”光速度不変の原理”の主張を理解する為に少し極端な例を考えてみる。

物質がほぼ光速で近づく場合、1秒後に光源から1[m]先に到達したとすると、1秒後(t=1)に光子と物質がこの地点で衝突することになる。

逆に物質がほぼ光速で遠ざかる場合は1秒後に約60万キロメートル(2秒光[m])先で物質と衝突する。

留意すべき点:

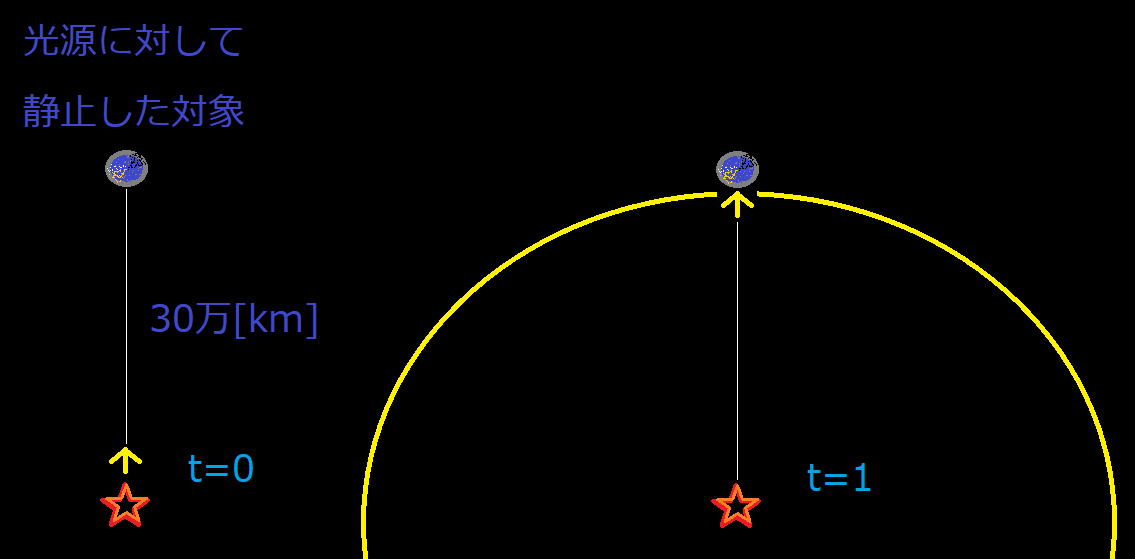

光源から1光秒[m]先に対象があり光源に対して静止している。光源から出た光子は球面波として1秒後に対象と衝突する。

A点から物質が直線(光源-A点)と垂直方向に慣性運動する場合を考える。

ほぼ光速で垂直方向に移動する物質に1秒後に衝突する。これは奇妙に思うかもしれないがローレンツ変換の定義が球面波なのでこのような結果も要求する。

一般にA点としている点は任意なので自由度が無限の3乗で、A点から物質が移動する方向と速さで自由度が無限の3乗必要である。

留意すべき点はこれら無限の何乗もの事実は優劣なく同時に存在することを光速度不変の原理とローレンツ変換は要求している点である。

ローレンツ変換は光子の伝わりを球面波として光子が伝わる過程を考えずに結果だけを強制するので、この様な奇妙な結果を要求する。

また、ローレンツ変換では観測者の初期位置と慣性運動方向も固有時間などで問題となるので、初期位置(無限の3乗)と運動方向(無限の3乗)で合計さらに無限の6乗の自由度がある。

結局、一つの光源から出た一つの光子、一つの観測者に対して最初の無限微小時間時点で無限の12乗の事実(平行宇宙)が存在することが絶対に必要となる。

結論として、特殊相対論の(ローレンツ変換)時空説では光子が伝わることを表現できない。また時空説は一つの光源から出た一つの光子一つの観測者の各組に対して無限の3乗から12乗の事実(平行宇宙)の存在を常に各瞬間ごとに要求する。

特殊相対論の(ローレンツ変換)時空説では光子が伝わることを表現できない。また時空説は一つの光源から出た一つの光子一つの観測者の各組に対して無限の3乗から12乗の事実(平行宇宙)の存在を常に各瞬間ごとに要求する。つまり、これは正常な物理学的主張ではない。

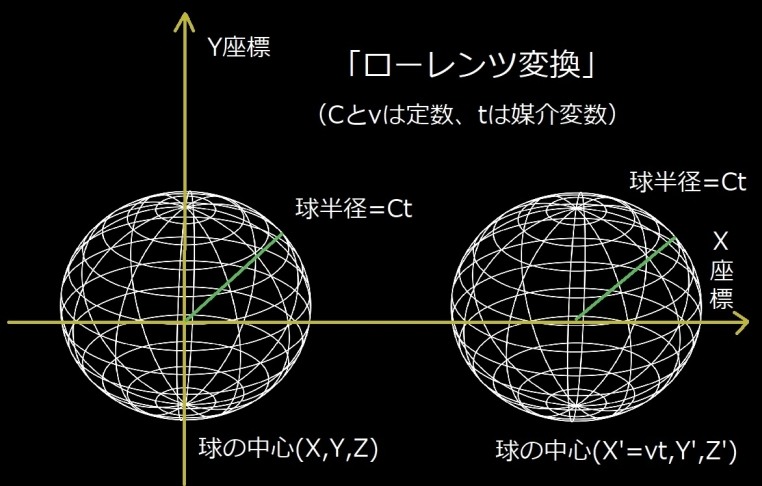

ローレンツ変換は、マイケルソン・モーリーの実験結果を矛盾なく説明する手段として提案された(Wikipedia)。

理論物理学者はマイケルソン・モーレの実験結果を矛盾なく説明する為にローレンツ変換を適用し、物理学の基本式(ニュートン力学と電磁気学)を変更する必要があると主張している。

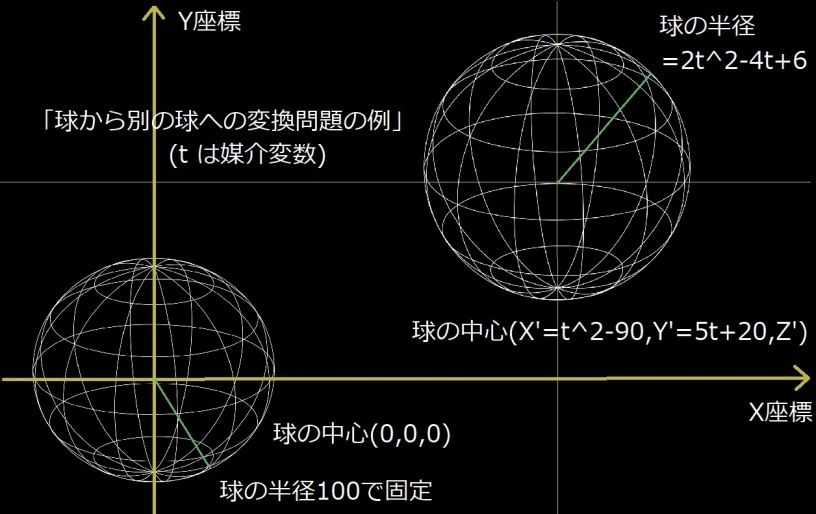

3次元空間で原点が(x,y,z)の球から原点が(x',y',z')の別の球への1パラメータ変数(媒介変数)が関係する二つの球が重なる条件を求める代数幾何学の問題である。

当然であるが、これに類似した問題は百でも百万でも作成可能である。

「物質中の光子の移動」で述べた通り、空気中では光子は空気を基準に空気中の光速で伝わる。当然、いつ実験を行おうが、どちらの方向で実験しようが結果は同じである。現代では小学校の理科で学習する内容である(「小学校 理科 光の伝わり方」で検索して確認してください。)。

つまり、マイケルソン・モーレの実験の結果は小学生でも実験せずに確実に予想できることであり、これから何か新しい物理学的な知見が得られることは当然ない。

例えば、ここで、1パラメータ変数が関係するある球と別の球が重なる条件を求めて、それをアポーン変換と名付けたとする。

次に、空気中を伝わる光子がどの方向でも変わらない速さであることを示す実験を行ったとする。そして、その実験を根拠に物理学の基本法則はアポーン変換が適用され修正される必要があるとの主張がされたとして「確かにその通りだと」信じることが可能だろうか?

1パラメータ変数を物理学の時間であると主張した瞬間に、これは数学ではなくなり、また、数学的座標と物理学の時間を混合して4次元時空とした瞬間に正常な物理学でもない。では、それは何かと言うと「数学的物理学的に意味のない文字と記号の羅列」となる。

アインシュタインの論文「運動物体の電気力学 -B 電気力学の部」より抜粋

静止座標系Kとそれに対してvで慣性運動する運動座標系kがある。

静止系からはなれたところに電磁波源がある。その波は次の式で表せられる。

式:電磁波の振幅を(X0、Y0、Z0)、(L0、M0、N0)、電磁波の方向を表す単位ベクトルを(a、b、c)とする。

X=X0SINΦ、Y=Y0SINΦ、Z=Z0SINΦ

L=L0SINΦ、M=M0SINΦ、N=N0SINΦ

Φ=ω{t-(ax+by+cz)/C} C:光速 ---式(1)

運動系kでのこれらの波の性質を考えてみる。第6節で得たマクスウェル方程式にローレンツ変換を適用した式を用いると直ぐに次の式を得る。

X’=X0SINΦ’、Y=β{Y0-(v/C)N0}SINΦ'、Z=β{Z0+(v/C)M0}SINΦ'

L'=L0SINΦ'、M'=β{M0+(v/C)Z0}SINΦ'、N'=β{N0+(v/C)Y0}SINΦ'

Φ'=ω'{τ-(aξ+bη+cζ)/C}

ω'=ωβ(1-av/C)

a'=(a-v/V)/(1-av'/C)

b'=b/{β(1-av/C)}

c'=c/{β(1-av/C)} ---式(2)

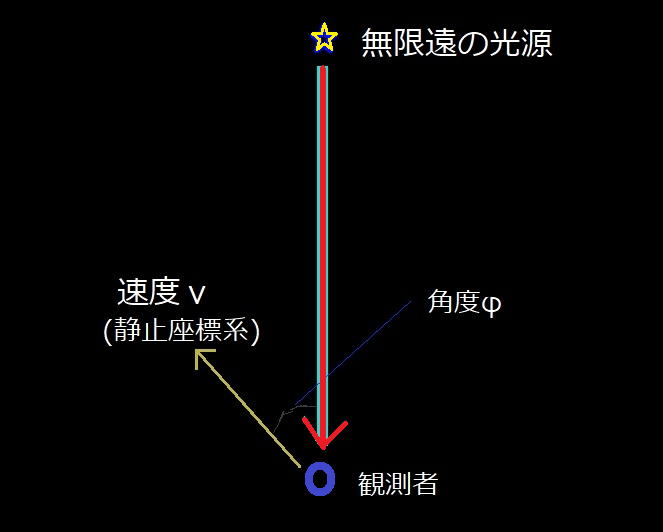

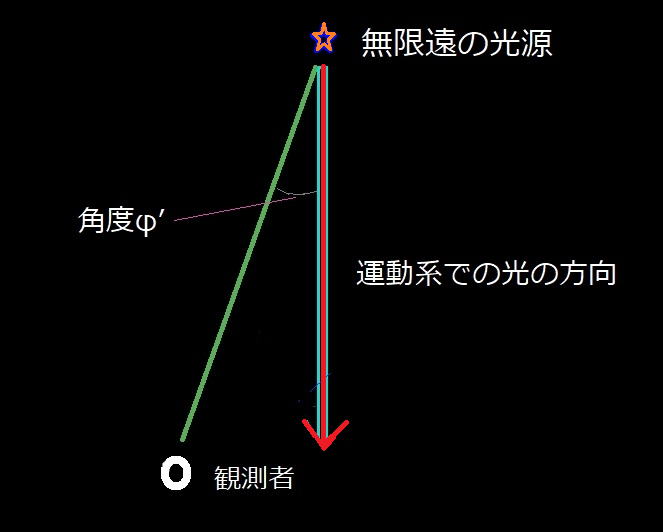

ω’の式から次のことが言える。無限遠から振動数νの光を出す光源に対し、観測者が速度vで~この速度は光源に対する静止座標系についてとする~相対運動しており、静止座標系で光源と観測者を結ぶ線が観測者の速度に対して角度φをなす場合、観測者が見る光の振動数はν’は次の式で与えられる。

(訳者が入れた図-1)

ν’=ν{1-cosφ・v/C}/√{1-(v/C)^2} ---式(3)

これは任意の速度についてのドップラーの原理である。

φ=0の場合には、式は次のように簡単になる。

ν’=ν√[{1-v/C}/{1-(v/C)^2}] ---式(4)

一般に考えられているのとは違い、v=-∞のとき、ν=∞となることが分かる。

運動系での波列に立てた法線(光線の進行方向)と、光源と観測者とを結ぶ線のなす角をφ’とすればα’のついては式は

(訳者が入れた図-2)

cosφ’=(cosφ-v/C)/(1-vcosφ/C) ---式(5)

この式は、光行差の法則をもっとも一般的な形で表したものである。φ=π/2のとき、この式は

cosφ’=-v/C

と簡単な形になる。

運動系で見た場合の振幅を求めなければならない。静止系で測定した電磁気の振幅をA、運動系のをA'とすれば

A' ^2=A^2[1-vcosφ/C]^2/[1-(v/C)^2] ---式(6)

を得る。この式はφ=0で簡単になり

A' ^2=A^2(1-v/C)/(1+v/C) ---式(7)

となる。

これらの結果から、速度Cで近づく観測者には、光源は無限に近い光を発しているように見えるはずである。

光行差の原理は「光子の運動ベクトルから地球の運動ベクトルを引いた合成ベクトルが見かけの光子の運動ベクトルとなる。」である。

アインシュタインが生まれる150年以上前から当時の物理学者は放射説を知り信じており、当然、光行差の原理も理解していた(その証拠にブラッドリーが理解していた。)。アインシュタインは光行差の原理を理解していないか理解する能力がないと感じる。

基本に忠実に世界唯一独自式を使用しており理論物理学の論文としては可もなく不可もなくといったところだろうか。

理論物理学者は「特殊相対論がなければGPSシステムは存在せず、1日100[km]もの誤差が出て実用性がないものとなる。」と主張している。 これを検証してみる。

GPS衛星が地上3万[km]で地球の自転方向と真逆方向に1日で地球を2周する軌道を周っている場合を考える。GPS受信機を積んだジェット機が時速2000[km]で地球の自転と同じ方向に飛んでいるとする。

GPS衛星から送信された電波(光子)がGPS受信機に到達するのに約0.1秒かかる。GPS受信機はA点で電波を受信したとする。

地球座標でジェット機が約540[m/s]、地球の自転速度が約400[m/s]、GPS衛星が約7500[m/s]である。 GPS受信機が電波を受信した0.1秒前にどれだけ離れた位置にいたかを考えると、最大(540[m/s]+400[m/s])*0.1[s]で94[m]となる。 同じくGPS衛星が0.1秒前にどれだけ離れた位置にいたかを考えると、最大7500[m/s]*0.1[s]で750[m]となる。

特殊相対論は光速度不変原理を基礎に構築されている。これをGPSシステムに適用した場合を考える。

光速度不変原理によると光源と光を受ける受信対象が共に慣性運動している場合、光速は一定不変としている。0.1秒は短時間なので全て慣性運動と近似する。

光速度不変原理が正しいとすると、光源の光子を発した瞬間の位置と、受信対象が光を受け取った位置だけで光速が確定する。

つまり、

この場合、GPS受信機が0.1秒前にどこにいて、どの方向からどの速さでA点に飛び込んできて光子と衝突したかを確定することは原理的理論的に不可能ということになる。つまり、GPS受信機がA点を中心にした半径94[m]の球体のどこにあるかを特定することは不可能である。

GPS衛星が持つ自信の位置と同期時刻は複数の地上固定基地局と通信し、衛星と受信器の場合と同様な方法で確定される。

GPS衛星に対しても同様に考えることが可能で合計最大(94[m]+750[m]=)半径844[m]の球体のどこにあるか原理的に特定不可能となる。

このような不可解な事項を要求する理由は

からである。

本来、光速を特定する為には

を考える必要がある。

特殊相対論では、これらを全て無視するか何も考えずに結論だけを最初に決めているのである。

そもそも放射説とGPSで説明したようにGPSシステムに特殊相対論の概念は全く使用されていない。

また、GPS衛星とGPS受信機の時刻はGPS機器の位置及び時刻確定原理で説明した通りであり、特殊相対論や一般相対論で時刻補正をしている事実はない。相対論で時刻補正という主張は嘘、作り話、デタラメである。

GPSシステムと特殊相対論は完全に関係なく、逆にそれは特殊相対論が正しくないことを証明する最も適した検証実験である。

こちらを参照せよ。

特殊相対論の基本的な概念である「光速度不変の原理」や「ローレンツ変換」、「時空概念」等が全て正常な物理学でなない以上、特殊相対論に関する100以上の用語と概念は全て正常な物理学ではないということになる。